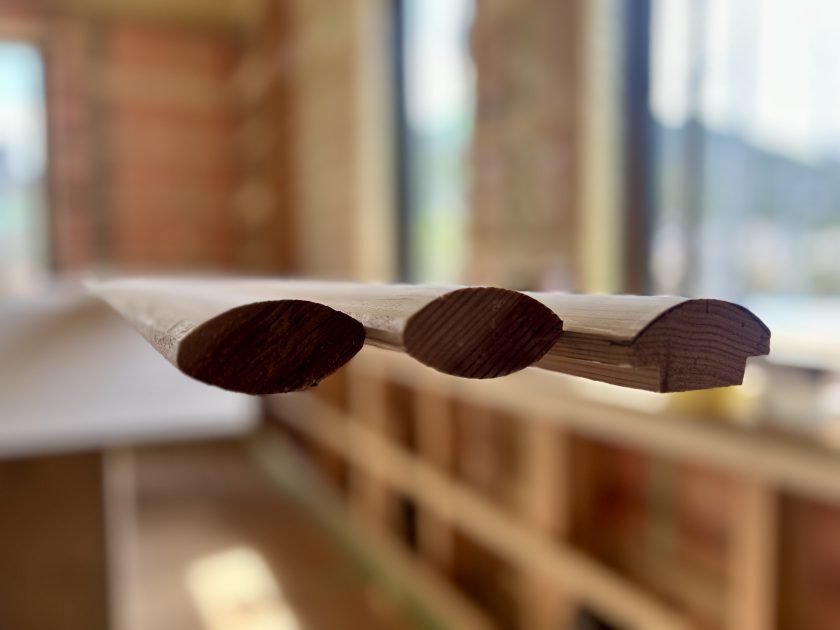

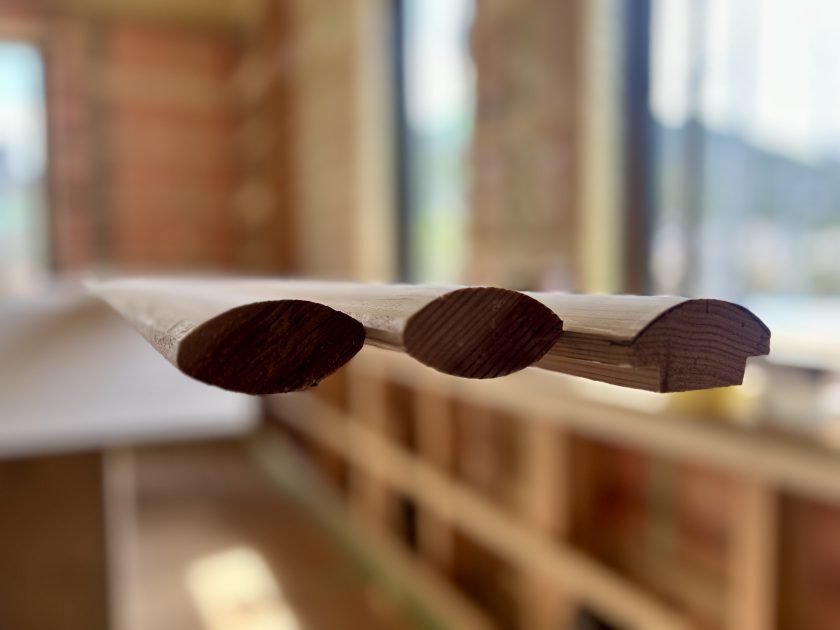

アール加工。笠木と手摺。

2024年06月19日

横山の家より。

加工場では入口枠、階段の造作加工も終わり、いいいよ無垢材からの加工もそろそろ終盤戦。

今日は階段笠木、階段手摺の造作加工です。

今まで製作してきた手摺は様々ございますが、今回は表面仕上げは「105R加工!」

大工さん105アールの面を創るためいくつかの工程で加工。

丸カンナで少しずつ削り曲線をなめらかに仕上げていきます。

posted by しん at 10:25 PM

随時更新!刻々と変化する現場の状況を、

思いの丈込めてお伝えします。

2024年06月19日

横山の家より。

加工場では入口枠、階段の造作加工も終わり、いいいよ無垢材からの加工もそろそろ終盤戦。

今日は階段笠木、階段手摺の造作加工です。

今まで製作してきた手摺は様々ございますが、今回は表面仕上げは「105R加工!」

大工さん105アールの面を創るためいくつかの工程で加工。

丸カンナで少しずつ削り曲線をなめらかに仕上げていきます。

posted by しん at 10:25 PM

2024年06月2日

先週は登米市津山町から仙台市秋保と日々移動の毎日。

横山の家では六月に入り着々と進む現場内。

先週はキッチンが二階ということもあり製作キッチンの長いステンレス天板と下台の搬入をしました。

数ミリの余裕しかない壁と壁の間。家具屋さん、左右息を合わせて納めます。

現場というものは造作で壁を創っていくためどうしても施工誤差がつきもの。

壁内々に気持ちいいほどピタリと納まるオーダー天板でした!

最後は後続の作業もございますのできっちりとキッチン全体を養生して完了です。

ありがとうございました。

posted by しん at 7:25 PM

2024年05月29日

横山の家より。

浴室の給水、排水管の立ち上げが完了して次の工程に進みます。

今回の造作浴室は先日、お話しました 代々守られてきた山の杉の木とタイル仕上げになります。

まずは造作でとても重要な防水工事。今回はガラス繊維を張りつけFRP防水で防水層を創っていきます。

次に保護モルタルを塗るのですが防水の上にモルタルは直接乗りません。

ここで登場、「トンボ」!

トンボはタイルの下地となる保護モルタルを塗り付けるためラス網を固定する金物のことです。

トンボの張りつけは防水層を傷つけることはできないため専用の接着剤で張りつけていきます。そしてこの部分にラス網を結束していきます。

posted by しん at 10:48 PM

2024年05月22日

津山町は横山地区。

「代々守られてきた山の木で家を建てる。」をコンセプトに始まった家づくり。

お陰様で外観検査~手直しを経てようやく外部足場が解体され、めでたく外観お披露目となりました!

屋根から外壁、外観に使われている木たちは全部、現場からほど近くにある代々受け継がれてきた山の木を製材~自然乾燥して創られた杉たち。

ここに二度目の生命を宿します。

足場の外されるときいつも喜びが大きい。

みなさんありがとうございます。もうひと踏ん張り、よろしくお願いいたします!

posted by しん at 9:02 PM

2024年05月19日

横山の家より。

大工さんの作業で壁の石膏ボードを張る前に先付け化粧巾木の取付がございます。

釘やビスを見えないようになど先付けするのですがこの巾木、普段は床仕上げにもよりますが無塗装や自然塗料オイル:クリアで仕上げることが多いのです。

今回はホワイトの塗料を塗って、すぐに拭き取りわずかに木目を見せる仕上げになりました。

まずは指定色で調合した塗料を艶、成分別に二種類準備して試験塗り、見本作成です。

杉は白太、赤太部分によって塗料の吸い込みが違いますが塗ってすぐに拭き取るのがベストです。

巾木は柾目をつかっているので吸い込みの違いにより木目がきれいに出ています。

壁の塗装仕上げとの相性も良いことでしょう。

posted by しん at 10:25 PM